A l’origine de mes études, j’ai consacré une très grande partie de mes approches géopolitiques à la Russie et à la Turquie que j’ai intitulé les frères ennemis de l’Eurasie. Car leur histoire commune, a été marquée par plusieurs conflits frontaliers au Caucase[1], en mer noire non loin de la mer d’Azov[2] en méditerranée[3] occidentale.

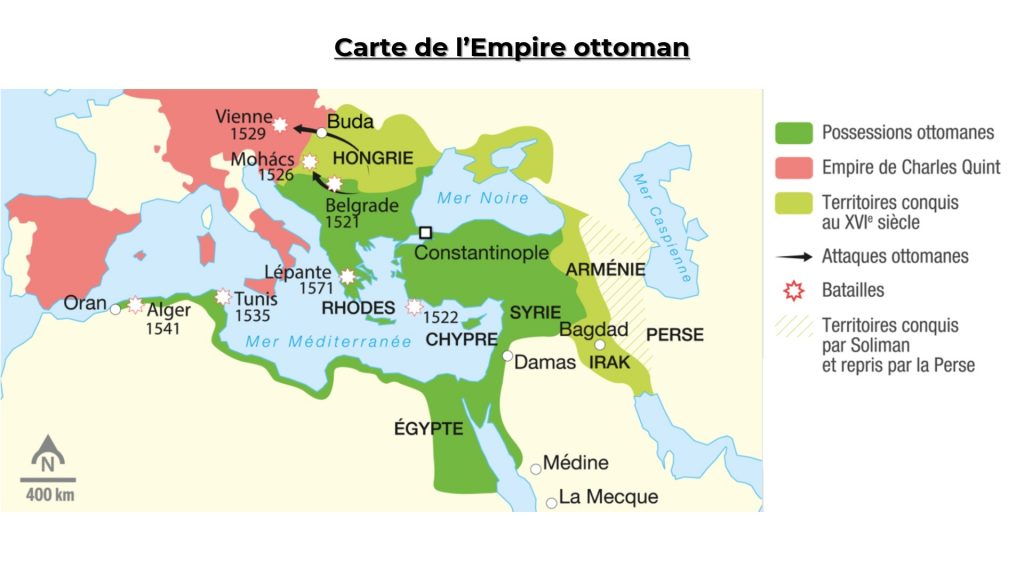

Les deux puissances régionales, tout en ayant des territoires en Europe et en Asie, ont influencé l’anthropologie des populations voisines de leurs frontières, par l’influence de la langue turque d’un côté ou russe de l’autre, mais aussi par la particularité sensible de deux religions diamétralement opposées, en l’occurrence l’Islam du côté turque et l’orthodoxie en Russie, sinon par des systèmes politiques jugés, à priori, de même souche. Dans le passé c’est l’Empire Ottoman qui a chassé les héritiers de l’Empire Byzantin[4] de Constantinople.

Le nationalisme défendu par la Russie qui a accordé plus de place à l’orthodoxie et réhabilité les autres religions, par rapport au Bolchévisme, n’est pas loin du nationalisme turc qui défend la confrérie des frères musulmans au sein du courant sunnite de l’Islam. Désormais, les deux États se réfèrent souvent dans leurs discours au passé glorieux de leurs empires multiculturels et multinationaux. Ayant déjà analysé les points culminants de la géopolitique russe on se trouve dans l’obligation de mettre en exergue, dans son voisinage historique, les objectifs de la Turquie.

LES DERNIÈRES ÉVOLUTIONS DE LA NOUVELLE TURQUIE

Bref énoncé sur le déclin ottoman :

Au début de l’Islam, les populations musulmanes composées d’arabes et d’affranchies particulièrement les perses qui ont participé activement à la prolifération de la nouvelle religion et à son développent culturel. Certains Califes ont choisi comme conseillers, ministres et responsables de la garde prétorienne des sujets perses.

Le premier rapprochement des sujets turcs avec l’Empire musulman remonte au Calife Abbaside AL MOUATASSIM[5] en 220 de l’Hégire environ 579 après J-C, qui a acheté de Boukhara, Samarkand et autres provinces du Turkménistan, des milliers de combattants qu’il a habillé et équipé à sa convenance, afin de les utiliser comme garde prétorienne et remplacer sa garde constituée de perses qui ont été des fidèles de l’Empire pendant un siècle et qui faisaient le beau temps face aux sujets arabes. Ajoutons à cela, que la mère de ce Calife était turque. Ainsi, les turcs sont devenus les proches, les hommes de confiance des Califes qui se sont succédés et les héritiers d’un empire transformé en Sultanats des Mamlouks.

L’Empire Ottoman émergea suite à la disparition progressive de l’Empire Abbaside[6]. Il y a lieu de rappeler que le 10 février 1258, suite à la bataille de Bagdad, l’armée mongole commandée par Hulagu Khan, petit-fils de Gengis Khan, a écrasé l’armée abbasside, après l’avoir assiégée dans la capitale qui a été brûlée la ville et la majorité de la population massacrée. Cette campagne a détruit la civilisation des arabes. En sauvant ce qui peut les Abbassides ont installé leur faible pouvoir en Egypte et l’Empire a été divisé en plusieurs royaumes dits Mamlouks[7] qui à leur tour, en déclin à partir du XV -ème siècle, cédèrent le pouvoir à la puissance Ottomane. La Syrie devenue sous la souveraineté de l’empereur Ottoman Salim I, en 1516 et l’Egypte a connu le même sort en 1517 avec la chute du dernier roi mamlouk.

Ainsi, la Turquie n’est que le dernier enfant héritier d’un grand Empire Ottoman, qui a longtemps eu son mot à dire en Eurasie et en Afrique du nord. Dans son voisinage, en plus des grands empires coloniaux, anglais et français, qui changeaient chaque fois de camp, selon leurs intérêts géopolitiques, on distinguait l’émergence de grandes puissances constituées d’Empires Allemands[8], des Romanov[9] et des Habsbourg[10] considérés comme étant tous à la fois multinationaux et multiculturels.

Le XVIIIème siècle a été marqué par le début du déclin de l’Empire Ottoman. Les prémices apparaissent directement suite aux révoltes armées de plusieurs nationalités soutenues par les empires européens rivaux. Les Grecs se sont insurgés en 1820 et n’ont pas tardé à avoir leur indépendance en 1829.Jusqu’à nos jours à l’instar des Arméniens, ils[11] se plaignent beaucoup de la période historique où ils ont été sous souveraineté ottomane.

Les Ottomans ont tenté de faire face à la montée des idées nationalistes en instaurant une Charte précisant l’égalité des sujets de l’Empire et essayant de faire recours à une politique de conciliation à partir de 1839. Mais en vain, cette prise de décision n’a pas eu de répercussions notoires sur le terrain et ce malgré l’appel à la modernisation de type occidentale.

Dans le même sillage de montée de nationalisme, les Slaves de Bosnie-Herzégovine en 1875, puis les Bulgares en 1876 se sont soulevés pour devenir, via le traité de San Stefano du 03 mars 1878, imposé par les Tsars, des Etats indépendants avec des grands territoires. Ces mouvements généralement très réprimés par le pouvoir central turque, connaissent tous le même dénouement d’indépendance. Si les Grecs ont acquis les premiers leur indépendance, pour le reste, le processus est passé par plusieurs étapes, et des fois plus longtemps.

Même si les Serbes ont des frontières proches de l’Empire Austro-Hongrois (ennemi juré des Ottomans) et menèrent tôt une insurrection à partir de1811, ils n’ont gagné leur cause d’indépendance qu’en 1878. La Roumanie obtient son indépendance pendant la même année. En fait suite au soutien d’autres empires centraux aux Etats aspirant à l’indépendance, l’Empire Ottoman s’est rétrécie et affaiblie en Europe. Même les territoires du Proche et Moyen-Orient ont été partagés entre les empires coloniaux français et anglais.

Une Turquie entre géopolitique des frontières et géopolitique du gaz :

Faisant partie des Etats émergents, la Turquie a longtemps été gouvernée dans le passé par une oligarchie militaire, qui a souvent pris le pouvoir par la force des armes, en écrasant les gouvernements civils élus démocratiquement. Cette succession de dictatures militaires, n’a fait que retarder le progrès économique du pays et n’a jamais respecté les libertés fondamentales. En accordant le pouvoir à l’élite politique, la Turquie d’aujourd’hui, est devenue industrialisée, développée dans plusieurs secteurs et devenue aussi une puissance militaire régionale. Elle s’est beaucoup investie politiquement et économiquement dans sa sphère d’influence à tel point, que l’Occident passe des fois impérativement par elle, chaque fois qu’un dossier est ouvert dans sa zone d’intérêt. Pour la diplomatie turque, se sentant plus forte qu’auparavant et ayant des alliances avec plusieurs puissances, il est temps de revoir ses marges de manœuvres politico-économique et socioculturelle pour qu’elle soit plus libre qu’auparavant.

À risque péril les enjeux régionaux auxquels s’expose la Turquie, sont les causes qui peuvent lui couper les ailes par les puissances traditionnelles, particulièrement occidentales, qui voient en elle, une menace à leurs intérêts, dans la région orientale de la méditerranée. Après un siècle d’aliénation et de soumission justifiée par l’application des traités considérés injustes et injustifiées pour les turcs, depuis le déclin de l’Empire Ottoman de manière, qui lui ont été imposés en état de faiblesse, par les puissances coloniales, la Turquie défend avec acharnement, ses anciennes frontières, ses intérêts économiques et ses décisions politiques, qu’elle considère vitaux. Elle a osé même menacer ad nauseam[12], de ne plus soutenir l’OTAN au Baltique en cas d’invasion russe et de ne plus constituer une barrière face au flux migratoire, qui menace l’Europe occidentale.

La Turquie a insisté sur le fait que l’article V du traité sur la défense commune de l’OTAN, devait être appliqué dans ses opérations de ratissage et de chasse contre les mouvements terroristes au nord-est de la Syrie. N’étant pas soutenue dans ses frontières par les membres de l’OTAN, la Turquie a trouvé un terrain d’entente avec la Russie Fédérale, protecteur principal du gouvernement en place de la Syrie, en créant une alliance de stabilisation ad-hoc, pour organiser des patrouilles et traquer les Jihadistes, qui menacent la stabilité régionale et internationale.

La Méditerranée orientale est un carrefour qui rassemble la majorité des pays constituant le Proche et le Moyen-Orient. C’est le berceau aussi de la civilisation mondiale. S’agissant géopolitiquement d’une zone grise de haute intensité, à cause des conflits frontaliers arabo-israéliens, des litiges turco-grec non résolus, des insurrections ayant donné comme séquelles le printemps arabe et non loin de cette région, l’antagonisme arabo-iranien, devenu long dans le temps. Tous ces grands problèmes font partie du quotidien diplomatique turc, considéré jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, une région ottomane et qu’elle veut toujours contrôler.

Le litige intercommunautaire entre chypriotes grecs et turcs n’a pas trouvé de terrain d’entente jusqu’à nos jours, et ce malgré l’intervention de l’ONU justifiée par la présence depuis 1964, de soldats de la paix, puis la création plus tard, d’une zone tampon coupant le territoire en deux sur une distance estimée à 18O kilomètres.

Les contrats de prospection de gaz de la République Chypriote avec les multinationales ont de nouveau jeté l’huile sur le feu. Les chypriotes turcs[13] soutenus par la Turquie veulent leur quota des recettes en cas d’exploitation gazière. A cet effet, la Turquie n’a pas cédé le droit de passage ni accordé l’autorisation à des compagnies de prospection. D’ailleurs, les groupes énergétiques italiens ENI et français Total Energy ont découvert des grandes réserves sous-marines de gaz au large de Chypre. En cas d’entente, ces découvertes peuvent constituer des réserves et alimenter l’Europe, y compris la Turquie dans un future proche. En plus de la Turquie, la Grèce et Chypre, des pays comme Israël, la Palestine, la Syrie, le Liban, l’Egypte et la Libye sont également concernés par le partage des richesses gazières dans les espaces maritimes adjacents. Suite à la campagne russe en Ukraine, la Turquie à l’instar de l’Allemagne dépend énormément du gaz russe. Alors que la Turquie vend des drones à l’Ukraine et dénonce l’opération militaire russe, elle continue d’importer le gaz russe. Elle veut aussi par sa diplomatie, faire l’intermédiaire entre la Russie et l’Ukraine. Depuis ces dernières années, les intérêts géopolitiques turcs coïncident souvent avec ceux de la Russie en Syrie, Libye, Arménie et Azerbaïdjan.

Défendant ses intérêts vitaux, la Turquie veut tourner la page aux traités post première guerre mondiale, particulièrement celui de la paix signée à Lausanne en 1923. L’Etat turc est devenu sujet de mésestime de plusieurs pays voisins de l’UE et arabes qui s’opposent à ses intérêts économiques et son soutien à la confrérie des Frères musulmans. Principalement, il s’agit de certains anciens territoires de l’Empire Ottoman : l’Egypte, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, la Syrie et d’autres Etats arabes, qui ne présentent pas de grands intérêts dans l’immédiat. D’ailleurs les quatre Etats cités en premier, qui soutiennent l’Armée nationale à l’Est libyen, lui ont fait front avec la Russie et la France en Libye.

On retrouve encore une fois dans le conflit de partage de la mer méditerranéenne orientale, en soutien à la Grèce, la France, l’Egypte et les Emirats Arabes Unis. Pour pousser la Turquie à annuler ses actions, la France, Chypre, la Grèce et l’Italie ont procédé, pendant la dernière semaine d’août 2020 à des manœuvres aéromaritimes au Sud et Sud-Ouest de Chypre non loin des côtes turques qui, à leur tour pendant la même période, ont procédé à des manœuvres militaires similaires avec les forces américaines puis italiennes.

Peut-être, étant donné que ce contentieux est fort ancien, on peut supposer qu’il a plus besoin de la grande déesse de l’antiquité Cybèle[14], pour ramener à la raison les antagonistes, ou ceux qui attisent le feu. Malgré l’acquisition, en cours, des avions de combat français Rafales par les Grecs, il faut indéniablement retenir que nul dans la région ne peut arrêter les forces classiques turques, ni faire face à la puissance aérienne d’Ankara

L’Egypte et la Grèce voient que le partage des eaux puis la recherche de gisement de gaz par les turcs violent la législation internationale. La Grèce signale par voie diplomatique qu’elle applique le droit international de la mer, qui lui accorde douze miles nautiques d’étendue au lieu de six miles. Cette déclaration n’est pas reconnue par la Turquie qui menace de reprendre ses droits par la force.

Pourtant, il existait auparavant une délimitation d’espaces maritimes en méditerranée ratifiée par certains Etats riverains. L’Egypte a signé un accord de partage de frontières maritimes avec Chypre en 2013 après Israël, qui l’a précédé en 2010, puis plus tard un autre accord de partage de frontières maritimes avec la Grèce le 06 août 2020 qui à son tour attend l’approbation par le parlement sur son partage de frontières maritimes avec l’Italie. En adressant un message fort et clair à la Turquie, la marine égyptienne a opéré en décembre 2019 une projection de force, via des manœuvres maritimes au cours desquelles un tir d’essai de missile Harpon, lancé par sous-marin contre les navires de guerre.

Dans cette démonstration de force entre alliés traditionnels et les coalitions formées au dernier moment, l’armée turque, deuxième en effectifs au sein de l’OTAN, a été largement entraînée avec les mêmes procédures ou modes d’actions, que ceux des soldats de l’alliance. C’est une armée qui est très bien équipée pour créer l’effet de surprise. Les oligarchies militaires qui ont gouverné le pays lui ont accordé assez de faveurs. Depuis quelques années, son industrie militaire lui permet de diminuer les charges de la défense, de devenir plus ou moins autonome en matière d’équipements militaires et de renforcer le potentiel de ses forces terrestres, maritimes et aériennes.

La géopolitique des frontières turque pourrait se traduire dans le future proche par une crise servant de maquette d’école ou d’exemple aux litiges frontaliers, de souveraineté aussi, sur les mers et les iles, qui opposent déjà les frères chinois communistes et nationalistes, ou les Japonais face aux Chinois et aux Russes. Sinon, d’autres Etats asiatiques voisins, qui prétendent leur droit historique et de souveraineté sur les mêmes iles ou rochers. Nonobstant, la Convention du droit de la mer Montego a peut-être besoin d’être revue ou modulée pour trouver un terrain d’entente entre les Etats signataires.

Si auparavant en Avril 1982, même encore non préparée, l’Argentine a échoué face au Royaume Uni de récupérer les iles malouines, les puissances émergentes ont eu assez du temps, de moyens militaires et financiers pour reprendre, ce qui pour eux, leur a été pris dans le passé, par la force.

Parmi les forces présentes pour soutenir un camp ou l’autre l’histoire mentionnera qu’elles sont là, juste pour exporter leur crise interne due au déclin économique ou tout simplement par manque d’appréciation de la situation volatile, appelée à s’exploser à n’importe quel moment. La Turquie n’est ni l’Irak, ni la Syrie ou la Lybie. Car, elle pourrait nager sans bouée de sauvetage et sortir indemne. Sa neutralité comme celle de la deuxième guerre mondiale pourrait lui servir de référence historique face à la Russie.

[1] En Asie Centrale, les républiques sont turkmènes et parlent russe.

[2] Cette mer fût appelée par les anciens géographes arabes la mer de Mantisse. Lire Al Mouâjab , de Abdel Wahid El Marrakchi, édition Dar Al Kitab Casablanca , 1°édition en 1949.

[3] Idem la mer méditerranéenne appelée par les arabes mer Romaine et l’océan Atlantique mer de l’Obscurité.

[4] C’est l’Empire romain d’Orient qui a existé entre 395 et 1453 .

[5] Lire page 9 et 10 de Dohr al Islam de Ahmed Amine, imprimerie Dar Al Kitab Al Arabi Beyrouth /Liban 2008.

[6] Les Abbassides ont fondé est le plus grand empire musulman en 750 considéré par les historiens l’âge d’or de l’Islam. Sa chute a été en 1258, suite à l’invasion de de Bagdad par les Mongols commandés par Hulagu Khan.

[7] Les Mamelouks formaient au départ la garde prétorienne des Califats Abbassides et plus tard des royaumes Ayyoubides dont les origines étaient Kurdes.

[8]Constitué de populations polonaises, danoises et même alsaciennes-lorraines à partir 1871.Néanmoins, les populations de souche allemande sont majoritaires.

[9] Les Russes ne sont pas majoritaires au sein de l’Empire des Tsars, mais leurs populations sont importantes par rapport aux populations de l’Europe de l’Est et de l’Asie.

[10] Dans leur territoire d’Autriche, c’est les allemands qui sont nombreux et influents et ce n’est pas par hasard que Hitler va envahir l’Autriche et la Pologne au début de la seconde guerre mondiale.

[11]Témoignage à partager : une fois au début du mois de mars 2008, j’ai été en Grèce et innocemment à la cafétéria de l’hôtel, j’ai demandé un café turc. Le type qui devait me le préparer a commencé à crier de toutes ses forces. Un responsable de la sécurité nationale est intervenu et m’a dit que je devais demander un café préparé à la casserole sans préciser la nationalité. Je ne savais pas que la haine entre les deux peuples était aussi grave. Pendant tout mon séjour, étant donné que tout est entré dans l’ordre, je recevais mon café gratuitement, pour ne plus répéter le mot turc.

[12] A n’en plus finir.

[13] Depuis 1974 date de l’invasion du nord de Chypre par l’armée turque, celle-ci continue de défendre les chypriotes turcs devenus république non reconnue par la communauté internationale.

[14]Considérée grande déesse, déesse mère ou mère des dieux par les grecs et plus tard en 204 avant J-C par les romains, Cybèle est une divinité d’origine phrygienne qui personnifie la nature sauvage.

Zakaria HANAFI

Related posts

Catégories

- Economie (40)

- Editorial (22)

- Géopolitique (54)

- Histoire (23)

- interview (14)

- Non classé (4)

- Relations internationales (51)

- Strategie (43)

Rencontrer l'éditeur

HANAFI ZAKARIA Docteur en relations internationales, conférencier et expert en géopolitique et sécurité de défense.