Par Mahfoud Bahbouhi

(Ancien diplomate)

Les relations extérieures du Maroc ont toujours été une longue histoire de lutte pour préserver la souveraineté du pays face aux conquérants et puissances étrangères, de l’antiquité à nos jours. De ce fait, toutes les études de cette histoire diplomatique se doivent de surmonter les difficultés inhérentes à la diversité des sources, à la documentation officielle, académiques et autres, qui existent dans différentes langues, disponibles au grand public ou protégée dans des archives nationales, parfois toujours classifiées, ou appartenant à d’autres pays. De telles difficultés se rapportent également au vaste spectre des domaines à analyser et à la perspective choisie pour entamer cette démarche.

Il n’est pas étonnant, de ce fait, que même le grand historien, ancien ambassadeur et membre de l’Académie Royale du Maroc, feu Dr Abdelhadi Tazi, auteur de l’encyclopédie, de dix volumes ‘’l’Histoire Diplomatique du Royaume du Maroc’’, n’a pas hésité à introduire son livre ‘’Histoire brève des relations internationales du Royaume du Maroc’’, par cette affirmation :

‘’ L’histoire diplomatique de toute nation reflète inévitablement différentes dimensions de son progrès et bien-être. Ce dernier est toujours le résultat des contacts qu’elle entretient avec d’autres nations qu’elle influence et qui l’influencent, mais ceci arrive seulement quand ses conditions internes sont stables. Par conséquent, il s’ensuit que le développement de relations extérieures constitue une expression réelle des conditions internes de chaque pays ainsi que le moyen de découvrir la réalité historique de toute nation dans le monde, que ce soit dans le passé récent ou lointain.’’ (p.9 de la traduction en Anglais, publiée par l’Institut de Recherche Scientifique, Rabat, 1989).

Ainsi, survolant l’analyse des relations internationales du Maroc durant des siècles, il s’avère que la diplomatie marocaine a été et reste fidèle à sa réputation et à sa ligne de conduite immuable, basée sur sa maîtrise du mélange entre le respect et la défense des valeurs traditionnelles de bonne entente et de coopération dans la paix, d’une part, et de pragmatisme d’autre part. Elle tient compte du réalisme nécessaire et des limites de ses moyens à disposition pour mener à bien son entreprise, dans un monde régi par l’équilibre des forces entre les principaux acteurs sur le terrain.

Cette tradition peut être retracée loin dans l’histoire, lorsque le Maroc interagissait avec les Phéniciens, les Carthaginois et les Romains. Plus tard, particulièrement après la constitution du royaume unifié sous la dynastie des Idrissides, à partir de l’an 789, le pays entretenait des relations tantôt d’amitié et d’assistance et tantôt de méfiance et de concurrence avec le Califat des Abbassides à Baghdad (750-1258), du temps de leur grandeur et à l’apogée de leur puissance.

Durant l’époque médiévale, le Maroc était considéré comme il se devait, en tant que puissance maritime et militaire, ce qui incitait les différents pays européens, des royaumes de la Suède et du Danemark aux principautés et républiques italiennes, à chercher à établir des relations amicales et signer des traités avec les Sultans marocains, sous les différentes dynasties : Almoravide (Al Mourabitine, 1060-1147), Almohade (Al Mouahhidine, 1121-1244), Mérinide (Al Mariniyine, 1244-1465), Wattasside (Al Wattassiyyine, 1471-1554), et Saadienne (Al Saadiyyine, 1554-1659).

De même, le pays, qui entretenait également des relations fortes avec l’Empire du Ghana et de ses différents rois et princes, était une plaque tournante des routes caravanières et une plateforme d’échanges culturels et d’interaction entre les peuples d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient.

Sous la dynastie chérifienne des Sultans Alaouites (Al Alawiyyine, 1554 à présent), la diplomatie marocaine a continué à être guidée par des principes clés tels que la souveraineté, la neutralité, la recherche de l’amitié et la paix, et la coopération par le commerce, reflétant l’identité culturelle, historique et géographique unique du pays.

Il convient de rappeler ici qu’historiquement, en tant que puissance en Afrique et en Méditerranée, les frontières de l’empire chérifien s’étendaient jusqu’au Sahel et à l’Afrique de l’Ouest, au sud, à la Libye actuelle à l’est et à l’Andalousie au nord. Hormis les guerres avec l’Espagne et le Portugal, ses proches voisins, il avait réussi à entretenir d’excellentes relations avec la plupart des puissances européennes de l’époque et pendant longtemps avec l’empire ottoman.

A cette époque-là, le règne du Sultan Mohammed III (Sidi Mohammed ben Abdellah, 1757-1790), se distinguait par une activité diplomatique intense qui ne laissaient pas indifférentes les puissances étrangères en Europe et en Amérique. Le Maroc a ainsi signé un grand nombre de traités avec plusieurs pays, à savoir : le Danemark (1753-54), l’Italie (1760), la Suède (1763), Venise (1765), l’Espagne (1767), la France (1767), le Portugal (1773), la Hollande (1777), la Toscane (1778), ma Sicile (1782), l’Autriche (1783, les États Unis (1786). Plus tard, d’autres traités ont été signés avec : Hambourg (1802), la Sardaigne (1825), et la Belgique (1862).

Même en période de faiblesse, lors des guerres contre les armées espagnole, portugaise ou britannique, qui envahissaient certaines de nos côtes au nord et au sud, ainsi que pendant le protectorat franco-espagnol de 1912 à 1956, les guerres et la résistance populaire étaient la règle de comportement des Sultans et du peuple, que ce soit pour reconquérir un port ou une ville, ou pour faire face une invasion. La résistance était, de tout temps, menée aussi sur le terrain diplomatique.

Un exemple en est le fait que le Maroc ait réussi à préserver sa souveraineté et à rester le seul pays du monde arabe hors d’atteinte de l’Empire ottoman, dont l’armée turque a été arrêtée aux frontières avec sa colonie, l’actuelle Algérie qui a été occupée pendant quatre siècles jusqu’à la colonisation française en 1830. Selon Dr Abdelhadi Tazi, les contacts du Maroc avec les ottomans, depuis le Sultan Mohammed Ier, étaient avec les autorités centrales à Constantinople. Il précise que ces contacts ‘’reflètent les compétences diplomatiques du Maroc car ils étaient censés bloquer les ambitions que les Turques d’Alger pouvaient avoir et contenir tous les plans expansionnistes pour occuper le Maroc.’’ (idem Abdelhadi Tazi, p.79)

Hélas, c’était-là l’ère précoloniale. Or, il est indéniable que la cupidité coloniale des puissances européennes a ciblé le Maroc pendant des siècles, mais qui n’ont réussi à le contrôler entièrement qu’au début du 20ème siècle, au prix de la mutualisation de leurs forces et suite à plusieurs tentatives.

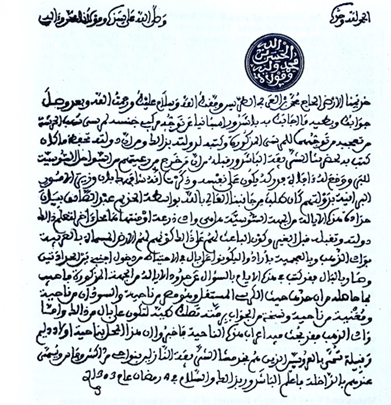

Ci-haut copie de la lettre du Sultan Hassan Ier le 6 juillet 1886, à l’Espagne qui avait occupé la ville de Dakhla, où il confirme que la région de Rio de Oro (la partie sud du Sahara marocain) appartenait au Maroc et que la souveraineté marocaine s’étendait sur ce territoire et ses habitants. (idem. Abdelhadi Tazi, p.93)

Le royaume a toujours privilégié son indépendance et sa souveraineté, tout en veillant à assurer un équilibre dans ses relations avec les différentes puissances régionales et mondiales. Traditionnellement, malgré les guerres du passé jusqu’à l’invasion de nos frontières orientales par l’armée française et l’imposition du protectorat par la France et l’Espagne en 1912, le Maroc a évité les conflits et même de prendre parti dans les crises internationales.

Plus tard, et malgré les efforts collectifs des puissances coloniales européennes, qui se sont partagé les territoires du monde arabe et de l’Afrique, et hormis l’occupation portugaise puis espagnole de Sebta et de Mellia, quelques siècles auparavant et jusqu’à nos jours, il a fallu des décennies et plusieurs conférences internationales aux puissances européennes pour s’unir contre le Maroc et parvenir à un accord sur sa colonisation, principalement entre les années 1890 et 1912.

Il suffit de se souvenir de la conférence d’Algésiras, entre janvier et avril 1906, où ces puissances, dont même pays lointains comme la Suède, ont convenu de coopérer non seulement pour partager le Maroc, sous le système de protectorat entre la France (la partie centrale du pays) et l’Espagne (les parties nord et sud, y compris ce qu’on appelait le Sahara espagnol ou même occidental). Elles ont aussi imposé à la ville de Tanger le statut de zone internationale, gouvernée par un conseil où plusieurs puissances étaient représentées.

De plus, la France, considérant l’Algérie comme l’un de ses départements d’outre-mer depuis qu’elle en a pris le contrôle en 1830, a également absorbé de vastes territoires marocains et les a rattachés à l’Algérie, à savoir ce qui est connu sous le nom de Sahara oriental, jusqu’à nos jours.

Cependant, le Maroc fut le seul pays d’Afrique à être sous le régime d’un protectorat franco-espagnol, et non de colonie, pendant la période la plus courte, soit 44 ans entre 1912 et 1956, tout en conservant son système politique, incarné par le Sultan comme Chef d’État et une administration marocaine digne de ce nom.

Il convient par ailleurs de noter que l’indépendance ne fut pas retrouvée immédiatement et qu’il fallut des années plus tard pour libérer, petit à petit, les territoires marocains du contrôle espagnol. En fait, si l’Espagne quitta la partie nord du Maroc en 1956, les autres provinces au sud ont dû attendre. Ainsi, la région de Tarfaya est revenue sous la souveraineté marocaine en 1958, et la ville de Sidi Ifni n’a été récupérée qu’en 1969.

Malgré cela, l’Espagne a conservé ce qu’on appelait alors le Sahara espagnol jusqu’en 1975.

Cette situation exceptionnelle, où le Maroc est le seul pays à être colonisé par deux puissances à la fois, et à devoir récupérer ses territoires morceau par morceau, au fil des décennies, perdure encore aujourd’hui en 2025, le pays ne renonçant aucunement à réclamer la rétrocession nécessaire des villes de Sebta et de Mellilia, ainsi que de quelques îlots et rochers, pour leur réintégration sous la souveraineté marocaine.

Ce processus de décolonisation se caractérise par le fait qu’il s’est déroulé pacifiquement, au moyen de négociations et d’efforts diplomatiques acharnés, tant au niveau bilatéral qu’au sein des Nations Unies. Il suffit de rappeler qu’en juin 1962, par exemple, le Maroc a adressé une demande officielle à la Commission de la décolonisation des Nations Unies demandant à l’Espagne d’entamer des négociations pacifiques pour la restitution des territoires restants.

La libération fut alors obtenue par la signature d’accords négociés, comme celui concernant la rétrocession des provinces du Sahara par l’accord de Madrid, qui fut déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies le 18 novembre 1975 et ratifié par l’Assemblée Générale par sa résolution 3458 B du 10 décembre de la même année.

Ainsi, tout au long de son histoire, le Royaume est resté attaché à la neutralité et à la légalité internationale, tout en défendant sa souveraineté et son intégrité territoriale. Même pendant la guerre froide, par exemple, il a opté pour le non-alignement tout en entretenant de bonnes relations avec les deux superpuissances de l’époque (États-Unis et Union Soviétique) et leurs alliances respectives.

Et de nos jours, le pays se réjouit de pouvoir bénéficier de son alliance avec la première puissance (Les États Unis), de partenariats stratégiques signés avec les grandes puissances que sont la Russie en 2002 et la Chine en 2016, et de l’établissement de zones de libre-échange avec plusieurs pays, dont les États Unis, l’UE, la Turquie, et quelques pays arabes (accord d’Agadir avec la Tunisie, l’Égypte et la Jordanie).

De plus, et en relation avec son engagement pour le développement et le progrès du continent africain, et suite à son retour au sein de l’organisation de l’Union Africaine le 30 janvier 2017, le Maroc a bien accueilli et s’est engagé pour la réalisation du grand projet panafricain que représente la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAF, créée en 2018).

Par ailleurs, et tout aussi révélateur de cet esprit d’ouverture et de coopération, le Royaume ne cesse de défendre et de promouvoir l’idée de faire de la côte atlantique de l’Afrique et de la coopération avec les pays de la côte atlantique du continent américain, un espace d’entente et de prospérité partagée, tout comme il a lancé l’initiative royale d’accorder aux pays enclavés du Sahel un accès à l’océan atlantique par la voie de son territoire saharien.

Ainsi, le long fleuve de l’histoire du Royaume poursuit son chemin, avec ses hauts et ses bas, et sa diplomatie se nourrit de ses traditions pour perpétrer ses valeurs et fructifier les relations extérieures du pays.

Dr Abdelhadi Tazi conclut donc son livre ‘’Histoire brève des relations internationales du Royaume du Maroc’’, en soulignant que : ‘’Nous avons vu que l’histoire international du Maroc couvre une longue période, qui a connu des phases amères et d’autres douces, des victoires et des défaites, qui a contribué à l’histoire du monde par des évènements capitaux de sa propre création et qui constitue une partie de l’héritage universelle.’’ Pour lui, de tel facteur ‘’explique sa capacité à résister tellement d’orientations durant tellement de siècles et d’avoir survécu aussi longtemps de la même façon durant des périodes de guerre et de paix et dans tellement de situations contradictoires. L’histoire marocaine a ainsi été marquée par un caractère unique d’originalité.’’ (iddem Abdelhadi Tazi, p.103)

L’historien n’hésite pas à confirmer que ‘’depuis sa création, le Maroc a, d’un côté, jalousement défendu son existence internationale et a protégé sa personnalité de l’autre. Nous avons aussi vu qu’alors que les relations diplomatiques entre d’autres nations étaient encore à un stage embryonnaire au moyen âge, et que les autres nations adoptaient des politiques isolationnistes, les missions diplomatiques marocaines étaient envoyées dans les différentes régions du monde.’’ (idem Abdelhadi Tazi, p.103)

C’est là un héritage inestimable et des traditions d’ouverture et de recherche de la coopération et de la paix, dans le concert des nations, que le Royaume du Maroc ne cesse de valoriser dans sa quête pour la modernité et la volonté de d’affirmer en tant qu’acteur incontournable et un partenaire respectable sur le plan régional et international.

Zakaria HANAFI

Related posts

Catégories

- Economie (40)

- Editorial (22)

- Géopolitique (54)

- Histoire (23)

- interview (14)

- Non classé (4)

- Relations internationales (51)

- Strategie (44)

Rencontrer l'éditeur

HANAFI ZAKARIA Docteur en relations internationales, conférencier et expert en géopolitique et sécurité de défense.