Intervention du PhD Zakaria HANAFI Directeur du Centre Marocain d’Analyse et d’Anticipation Géopolitique, lors du 8° Colloque international au Collège des Hautes Etudes de Stratégie et de Défense (CHESD) , Centre d’excellence stratégique régional de la CEEAC, sous le thème” Diplomatie et opérations militaires: Articulation pour la paix et le développement durables dans les Grands Lacs .”

Aujourd’hui, face aux défis des situations de crise et post-conflit, les États africains s’efforcent de structurer un cadre militaire et diplomatique en accord avec l’Architecture de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine (APSA) et l’Architecture de Gouvernance Africaine (AGA). Cependant, cette démarche doit impérativement intégrer la dynamique du développement durable[1], essentielle à un essor économique florissant et à une stabilité sociopolitique, afin d’améliorer les conditions de vie des populations.

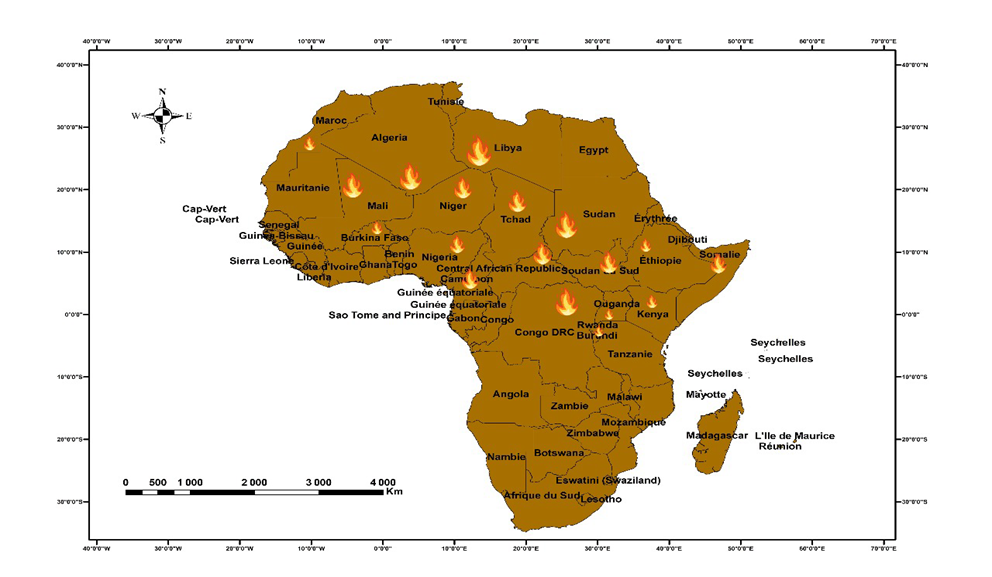

La région des Grands Lacs est le théâtre de guerres intestines qui alimentent le séparatisme et le désordre, et elle est également la cible d’actes terroristes, parfois encouragés par des acteurs internationaux aux motivations obscures. Ces tensions géopolitiques persistent depuis longtemps, notamment en raison de l’exploitation des ‘mines du sang’. Au-delà de cette région (Congo, Rwanda, Ouganda, Burundi) et de la Corne de l’Afrique, de nombreux autres pays africains comme la République Centrafricaine, les Soudans du Sud et du Nord, le Tchad, le Kenya, l’Éthiopie, la Somalie, le Niger, le Nigéria, le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali, la Libye et le Maroc, sont confrontés à des menaces similaires de séparatisme ou de terrorisme. Aucun État africain ne peut se considérer à l’abri de ces fléaux.

Un tour d’horizon du continent révèle une réalité amère : malgré ses richesses, la population africaine semble condamnée à la souffrance et à la servitude. La carte de typologie de la conflictualité et des insécurités en Afrique met en évidence une situation hybride et complexe, aux conséquences gravement menaçantes pour la paix, la sécurité et le développement socio-économique des États africains. Cette guerre par procuration est menée par des groupes armés locaux ou étrangers, des terroristes et des mercenaires transfrontaliers, souvent financés de l’extérieur.

Carte réalisée pour l’occasion par M. Youssef EL KARTITE.

Carte réalisée pour l’occasion par M. Youssef EL KARTITE.

Au-delà des Conflits, on se demande comment la Diplomatie et les Forces Armées Façonnent le développement durable en Afrique ?

Certes, en analysant la situation conflictuelle en Afrique, on peut déduire que les organismes diplomatiques et de défense nécessitent une cohérence dans leurs stratégies pour relever les nouveaux défis d’un monde multipolaire en cours de reconstruction. Aussi, pour améliorer la gouvernance du secteur de la sécurité (GSS) et accélérer le pouvoir du verbe, il est nécessaire d’introduire dans la planification stratégique des outils qui vont en parallèle avec les secteurs socio-économiques, lesquels ont besoin d’une refonte adaptable aux exigences du développement durable.

Pour s’en convaincre, du rôle crucial de la Diplomatie et de la puissance Militaire dans le Développement Durable, seront analysés les défis militaires et diplomatiques comme moyen d’instauration de la paix, puis une étude résumée dédiée au développement durable avec un ensemble de recommandations.

- Les défis militaires pour une paix durable

L’Afrique a toujours été un théâtre d’affrontements entre puissances coloniales, entre les blocs Est- Ouest et de nos jours c’est souvent la géopolitique des ressources naturelles stratégiques qui sont derrière la création des groupes armés et des terroristes.

Pour appréhender cette fracture géopolitique en Afrique, il convient de rappeler les enjeux de sécurité et de défense, structurés selon trois niveaux :

-Au niveau continental :

Dans ce sillage, nous avons comme outil de référence le “cadre politique de l’UA sur la reconstruction et le développement post-conflit (PCRD)” dont le projet a débuté en 2006 et l’initiative de solidarité africaine (ISA). D’ailleurs, l’UA s’est engagée dans 6 volets : la sécurité ; l’urgence humanitaire ; la gouvernance politique et la transition ; les femmes et le genre ; la reconstruction socio-économique et le développement ; les droits, la justice et la réconciliation. C’est aussi le volet n°16 des Objectifs de développement durable (ODD) exigé par le Programme des Nations Unies de Développement (PNUD)[1] qui nous envoie vers « la paix, justice et institutions ».

Globalement, le régime de sécurité africaine, est soumis à la charte des nations unies qui accorde le monopole de la paix et de la sécurité internationale au conseil de sécurité sur la base du droit international. Cela conduit selon les cas, au déploiement de missions onusiennes sur le continent. L’approche sécuritaire de l’UA tout en se fondant sur la doctrine normative onusienne se fait conformément au droit de la paix et de la sécurité internationales, avec son référentiel qui est l’architecture de paix et de sécurité africaine (APSA).

Dans ce niveau, on relève des limites de l’UA dans le maintien de la paix. Avant que le conseil de sécurité de l’ONU, vote une résolution pour une mission de paix, souvent l’UA envoie une force amie composée de contingents nationaux qui se substituent le plus souvent à l’ONU par manque de financement. Les opérations dépendent des pays contributeurs généralement des puissances économiques qui défendent leurs intérêts dans les zones de conflit.

-Au niveau régional : Ici en principe, ce sont les communautés économiques régionales qui sont en charge de la gestion des questions de défense et de sécurité, conformément au chapitre VIII de la charte des nations unies et des dispositions subséquentes de l’acte constitutif de l’union africaine. Des initiatives multilatérales interviennent souvent lorsque des crises éclatent dans ces espaces régionaux. C’est le cas de la communauté économique des états d’Afrique de l’ouest (CDEAO), qui possède un cadre normatif qui a comme objectif de promouvoir et accompagner la réforme et la gouvernance des systèmes de sécurité (RGSS) des états ouest africains. Néanmoins au sein de la CEDEAO, il existe le protocole additionnel de 2001 et la réforme des forces armées qui n’autorise pas l’armée et les autres forces de sécurité à prendre le pouvoir. Cet outil autorise l’armée à participer aux forces d’attente et définit le rôle de l’armée en tant que force qui protège l’intégrité territoriale et les institutions de l’état. Ce protocole a privé certains Etats ouest-Africains et du Sahel de leur outil diplomatique lors de la dernière désignation du nouveau président de la Commission de l’Union Africaine. Ces Etats ont été privés du vote et ceci constitue un défi à relever par les Etats concernés par cette sanction.

-Au niveau pays

Chaque Etat a choisi sa politique nationale de défense et de sécurité en transposant les textes liés à la reforme et la gouvernance des systèmes de sécurité au niveau de la région ou de l’UA et de l’ONU comme c’est le cas des résolutions du Conseil de sécurité concernant la lutte contre le terrorisme ou en respect du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qui comprend les articles 39 à 51.

Néanmoins, certaines forces de défense des pays membres de l’UA ne disposent souvent ni du financement ni de l’expertise technique nécessaires pour la mise en œuvre effective de programmes de maintien ou d’instauration de la paix dans tout le territoire. Aussi, par manque de volonté politique ils n’arrivent pas à réformer la doctrine stratégique de leurs forces et d’acquérir les matériels majeurs de dernière technologie adaptable aux nouvelles menaces. Par ailleurs, même les frontières africaines, nécessitent une surveillance vigilante pour faire face aux groupes armés et à la criminalité transnationale.

La réforme du secteur de la défense est appelée à prendre en considération la transformation du système de sécurité, lequel comprend tous les acteurs, leurs rôles, responsabilités et actions, qui s’associent en respect des normes démocratiques et des principes légales à la gestion des affaires publiques, en contribuant à la bonne efficience du dispositif securitaire.la réforme du secteur de sécurité constitue une composante essentielle des efforts visant à renforcer l’état de droit.

Des progrès dans le domaine de la réforme du secteur de sécurité constituent une pierre angulaire de la reconstruction de la paix et, par la suite de la prospérité économique. Sont concernés par cette réforme les forces armées, la police, les services de renseignement et de sécurité internes et externes ainsi que d’autres administrations comme la douane et la protection civile. Par contre, lors de la démobilisation, le désarmement et la réintégration (DDR)[2], qui est un aspect essentiel des efforts visant à créer un environnement stable, certains acteurs profitent pour revendre les armes démobilisées.

Là aussi, certains Etats africains réintègrent dans leurs forces des rebelles avec des grades que les militaires de l’armée professionnelle n’arrivent qu’avoir que lors d’une longue carrière. Le malheur est que certains de ces rebelles galonnés désertent encore une fois pour s’aligner avec les rebelles.

A titre de partage de vision et de retour d’expérience, les forces armées Royales se sont engagés au maintien de l’ordre dans les provinces sahariennes depuis les années soixante-quinze.

Face aux séparatistes crées à l’époque bipolaire, soutenus financièrement et militairement par les voisins et plusieurs pays du bloc Est, il a été décidé de construire une ligne de défense de 2700 km[1], dont la surveillance a été renforcée avec le temps en plus des matériels majeurs avec des moyens technologiques de dernière génération.

Les satellites sont en étroite connexion avec les forces terrestres, maritimes et avec le vecteur aérien y compris les drones, qui surveillent 24/24 les frontières marocaines. De même, sont employés des radars et des caméras thermiques de longue distance liées stations terrestres et aériennes, pour mieux contrôler le terrain.

Beaucoup d’efforts ont été déployés pour la mise en condition et la préparation opérationnelle des composantes des FAR en les adaptant au concept de combat asymétrique au désert, au combat classique et à la surveillance des frontières marocaines de toute criminalité transnationale. Pour améliorer le rendement des composantes, des exercices interarmes et interarmées sont souvent organisés en interne afin de mettre en condition et préparer opérationnellement les forces.

De ce fait, en matière de défense, la résilience des Forces Armées Royales fait face aux rebelles constitués de plusieurs nationalités du voisinage. Les séparatistes ne peuvent plus s’approcher du mur de défense. Car tout simplement, avec les moyens technologiques de surveillance et de frappe, ils ne pourraient plus revenir à leur base de départ.

II) Les paris du pouvoir du verbe au service de la paix en Afrique

Possédant un savoir-faire dans le domaine des relations extérieures, les diplomates africains défendent largement leurs objectifs stratégiques. Ils sont présents dans le multilatéral au sein de plusieurs organisations régionales et internationales. Les diplomates sont choisis souvent parmi les universitaires, les diplômés des écoles nationales de l’administration publique et font des stages dans les instituts ou des académies diplomatiques.

Par ailleurs, certains défis d’urgence méritent d’être pris au sérieux pour aller en parallèle avec les forces de défense en vue de pacifier leur pays et participer à la, concrétisation d’un développement durable en défendant l’image du pays afin de bénéficier des investissements directs étrangers.

Dans cette optique, on constate un manque de moyens financiers affecté aux ministères des affaires étrangères. D’ailleurs, la majorité des Etats africains ne disposent pas d’assez de représentations diplomatiques dans le monde pour défendre leurs causes et se faire connaitre.

Ensuite, souvent, il n’existe pas d’accompagnement diplomatique réel aux actions de la diplomatie officielle. Car actuellement, celle-ci n’est plus le seul moyen d’améliorer le Nation Branding[1] d’un pays afin de défendre ses intérêts stratégiques. Il existe d’autres diplomaties parallèles[2] nécessaires au succès des relations extérieures.

La diplomatie parlementaire, qui parle le même langage que celle qui est officielle, pourrait participer activement à la réussite du pouvoir du verbe. A travers les contacts avec les partis politiques dominants et les groupes de pression nationaux la diplomatie parlementaire pourrait compléter les actions de la diplomatie officielle.

La diplomatie économique mal maitrisée ne pourrait valoriser l’économie des pays en crise. Les entités internes et au sein des ambassades responsables doivent multiplier leurs efforts en vue d’améliorer l’image de leur pays en vue d’accorder plus de confiance aux investisseurs internes et externes. Plusieurs pays africains continuent de dépendre sans chercher à avoir une souveraineté alimentaire et dans d’autres secteurs liés à l’industrie de transformation. Pourtant, il existe une grande richesse en termes de ressources humaines.

Dans ce volet consacré à la résolution des conflits par la voie diplomatique, l’expérience marocaine en la matière mérite d’être citée. Effectivement, à l’instar de la RD Congo, le Royaume du Maroc a son conflit qui veut le balkaniser. En réalité, le conflit dans les provinces du Sud a été créé en toutes pièces par nos voisins algériens. Si vous vous référez à la carte du Maroc précolonial, vous allez trouver que cet Etat, avait des frontières plus larges qu’aujourd’hui et a été victime d’un découpage injuste.

En termes de bilan, jusqu’à présent trois puissances du Conseil de Sécurité ont fini par reconnaitre le plan d’autonomie marocaine et la souveraineté sur ses territoire récupérés pacifiquement dans le cadre la marche verte du 06 novembre 1975.

Grâce à une diplomatie proactive, déterminée et dynamique, le Maroc a obtenu la reconnaissance de son plan d’autonomie par plus d’une centaine de pays membres de l’ONU et plus d’une trentaine de membres de l’Union Africaine. Depuis quelques jours, un projet est en cours de vote et de validation par le Congrès américain en vue d’inscrire le mouvement séparatiste POLISARIO dans la liste des groupes terroristes. Là tous les pays qui le soutiennent pourraient faire l’objet de sanctions à cause de leur soutien financier et militaire.

Pour y arriver, le Royaume a choisi un long chemin en réintégrant l’Union africaine 30 janvier 2017, qu’il avait abandonnée au début des années 80[1]. D’ailleurs le ZAIR[2] à l’époque a fait de même pendant deux ans en soutien à la cause nationale marocaine.

Par ailleurs, Au niveau de la diplomatie sanitaire le Maroc a démontré ses capacités d’aide aux pays frères et longtemps ses hôpitaux de campagne ont aidé les populations frères.

Dans ses provinces du Sud, le Royaume du Maroc a entrepris des investissements substantiels, s’élevant à plus de dix milliards de dollars, afin d’y instaurer un environnement stable et conforme aux principes du développement durable. Parallèlement à cet effort, le Maroc ambitionne de mutualiser les bénéfices de ses infrastructures avec les nations voisines, notamment à travers le projet de gazoduc Nigéria-Maroc[1], qui traverse quatorze pays. Cette démarche s’inscrit également dans le cadre de l’Initiative Royale de l’Atlantique[2], un programme intégrant le développement durable et regroupant vingt-trois États membres.

Concernant la formation diplomatique le Royaume accorde chaque année plusieurs bourses aux pays amis en vue de former des conseillers diplomatiques et secrétaires affaires étrangères.

Dans cette option, la diplomatie militaire est devenue un outil nécessaire afin de renforcer la coopération bilatérale par l’échange de savoir et de retour d’expérience et multilatérale par l’organisation continue des exercices interarmées ou par la participation des contingents nationaux aux opérations de maintien de la paix. D’ailleurs, dans plusieurs ambassades africaines, on ne trouve pas d’attachés de défense qui sont les seules habilités à renouer les relations de défense avec les pays amis.

Par ce fait, les Forces armées Royales, sous l’égide de SM le Roi Chef Suprême et Chef d’Etat-major Général des FAR, ont augmenté le nombre des attachés de défense accrédités auprès des ambassades du Maroc à l’étranger, afin de multiplier les chances de coopération avec les pays amis. D’ailleurs depuis l’indépendance du Royaume, des militaires de plusieurs nationalités africaines ont été formés dans différentes spécialités militaires. Cette année, les Forces armées Royales ont ouvert les portes de leurs écoles à quelque de 1200 stagiaires des pays frères.

Aussi, la diplomatie militaire a permis d’organiser au Royaume et à l’étranger, des manœuvres militaires au niveau international avec l’OTAN et ce sans oublier le plus grand exercice international organisé au continent, intitulé « African Lion », qui a été à sa 21 -ème édition cette année 2025, en partenariat avec les Etats Unis d’Amérique et avec plus de 10 000 militaires multinationaux appartenant à plus de 50 pays. Chaque année les Forces Royales Air et la Marine Royale organisent chacun en ce qui le concerne des exercices en bilatéral avec les armées françaises et américaines[1].

Parallèlement, depuis les années soixante, les contingents nationaux des Forces armées Royales ont participé au maintien de la paix, au secourisme des catastrophes naturelles ou accidentelles à titre bilatéral ou au sein d’une organisation internationale comme l’ONU ou régionale comme la ligue Arabe.

Dans tous les cas les défis militaires et diplomatiques visant l’instauration de la paix dans les zones de tensions africaines nécessitent une restauration de la capacité de l’état à assurer la sécurité et à maintenir l’ordre public, le renforcement de l’état de droit et du respect des droits de l’homme , l’appui à la création d’institutions politiques et mise en place de processus participatifs légitimes, la promotion du redressement et du développement économique et social, y compris le retour et la réinstallation des personnes déplacées et des réfugiés déracinés par le conflit.

Ayant cité la complémentarité entre la diplomatie et l’armée dans la promotion de la paix, on se demande quelle est leur apport par rapport au développement durable ?

III) Le développement durable, facteur de stabilité et de prospérité

Le choix du facteur lié au développement durable au sein d’un Etat en situation de conflit est primordial pour accompagner la paix et reconstruire les infrastructures et rendre la confiance économique dans le pays en décombre. L’expérience montre bien que la réforme du secteur de sécurité et l’utilisation du volet diplomatique peuvent accorder à une zone de tension plus de chances afin de se développer économiquement et d’une manière durable.

En effet, dans le cadre de la reconstruction de la paix, le pays objet de conflit doit assimiler la relation entre développement et sécurité.

Le développement durable pourrait être acquis par la paix, s’il rassemble certaines obligations liées aux aspects socio-économiques, en prenant en considération le respect de l’environnement qui se trouve souvent dégradé dans le continent africain. Il est essentiel d’investir dans les infrastructures liées au secteur tertiaire comme les routes, les autoroutes, les ports, les moyens de télécommunications et autres volets, qui pourraient améliorer l’image du pays et rendre les citoyens sortis du conflit, plus heureux pour reprendre.

Aussi, faire respecter les droits humains et instaurer une gouvernance juste et transparente[1]. En matière de ressources humaines, améliorer les conditions de la formation et préparer la relève d’une jeunesse confiante et prête à reprendre le flambeau. Cette jeunesse montante a besoin de loisirs autres que les médias sociaux.

Si les zones grises disparaissent et sont remplacées par une administration forte et étendue sur toutes les localités et les provinces du pays, les activités liées au développement durable pourraient facilement réussir leur pari. La volonté politique des autorités est un grand acquis pour cette phase de stabilité post-conflit et de prospérité socio-économique.

Avant de conclure, il y a lieu de proposer certaines recommandations liées à cette thématique et qui concernent les points suivants :

-Face aux enjeux sécuritaires, politiques et socio-économiques lors de reconstruction de la paix l’Afrique avec ses régions économiques doit opérationnaliser une capacité civile et militaire de réaction et de déploiement rapides et des moyens financiers afin de soutenir dans l’immédiat toute situation de crise ou d’urgence, afin d’éviter l’influence extérieure et la dépendance.

-Parmi les mesures urgentes, il est nécessaire pour tous les Etats africains de sécuriser leurs frontières pour limiter les dégâts graves, causés par les acteurs militaires non étatique et faire barrière à la criminalité transfrontalière.

-Etant donné que les forces de défense constituent la dernière carte de la résolution d’un conflit, celles-ci ne doivent pas entraver les efforts de paix mais s ’inscrire dans le cadre d’une stratégie globale de sortie de crise. Bien sûr, ne pas intégrer les rebelles dans les forces de défense et les désarmer .

-La solution classique basée sur l’armée et la diplomatie doit être associée aux politiques de développement durable avec une approche participative de tous les acteurs concernés par la reconstruction de la paix, comme les associations, les chefs de villages et la sensibilisation de la population en générale ;

-Tout en augmentant le nombre des représentations diplomatiques et militaires, encourager tous les acteurs de la diplomatie parallèle et le lobbying pour accompagner la diplomatie officielle des pays de l’Afrique et des Grands Lacs en particulier.

En somme, en continuant d’analyser la situation conflictuelle en Afrique ou particulièrement dans les grands lacs, on peut comprendre que les régimes de sécurité, nécessitent une cohérence dans leurs stratégies. On retient que l’Afrique a besoin de réformer quelques volets liés à la gouvernance du secteur de la sécurité (GSS). De même au niveau local les forces de défense et de sécurité sont aussi appelés à s’adapter aux nouvelles formes de conflits hybrides, qui menacent tout le continent.

Parallèlement, la diplomatie officielle doit intégrer des approches parallèles, impliquant les parlements, la diplomatie économique, culturelle et militaire. Elle doit également s’appuyer sur les associations, les formations politiques et la sensibilisation des citoyens, afin qu’ils deviennent des ambassadeurs de leur pays et contribuent à son « Nation Branding ». En effet, dans le monde contemporain, la diplomatie officielle ne peut plus seule assurer la défense des objectifs stratégiques des États africains.

L’armée, associée à la diplomatie, ne peut à elle seule garantir une paix durable sans l’intégration simultanée d’une politique favorisant le développement durable, tant attendu par les populations affectées par les conséquences des tensions.

La célèbre citation de Carl von Clausewitz, stratège militaire prussien, qui est : « La guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens » met l’accent sur la guerre comme prolongement de la politique.

Elle implique actuellement, que les deux sont intrinsèquement liées, afin de servir les objectifs stratégiques et la nécessité relancer le Développement Durable dont bénéficie tous les éléments constitutifs d’un Etat.

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

Sur la diplomatie et les forces armées en Afrique :

• Aristide Briand Reboas, Quand la diplomatie africaine s’éveille, (Revue Conflits, 2021) –

• Myrto Hatzigeorgopoulos, L’assistance militaire : quel rôle dans la prévention des conflits en Afrique ? Institut Royal Supérieur de Défense, (2020) –

• La « diplomatie de défense », composante essentielle de la politique étrangère française en Afrique, Afri-ct.org (article en ligne).

• Les armées africaines et le développement : une transformation nécessaire ?, CEIM, UQAM (article en ligne) https://ceim.uqam.ca/db/IMG/pdf/No102internet.pdf.

Sur l’Architecture de Paix et de Sécurité Africaine (APSA) :

• Union Africaine, L’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), (Documents officiels de l’UA, disponibles sur au.int/fr).

• Rapports et publications de l’Union Européenne sur l’APSA (ex: op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/apsa-20-2018/fr/).

• Articles et analyses de centres de recherche comme Policy Center for the New South (ex: policycenter.ma/sites/default/files/OCPPC-PB1709.pdf).

Sur l’Architecture de Gouvernance Africaine (AGA) :

• Union Africaine, About AGA, (Documents officiels de l’UA, disponibles sur au.int/en/aga/about).

• Publications de l’ECDPM (European Centre for Development Policy Management) sur l’AGA (ex: ecdpm.org/work/outil-interactif-cartographie-architecture-gouvernance africaine.

Sur le Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) en Afrique :

• Council on Foreign Relations (CFR), Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR) in Africa, (cfr.org/backgrounder/disarmament-demobilization-and reintegration-ddr-africa).

• Publications de l’UNDDR (United Nations Disarmament, Demobilization and Reintegration) sur le DDR en Afrique (ex: unddr.org/the-ddr-bulletin/the-ddr-bulletin issue-4-2024/).

Think-tanks et centres de recherche :

• https://www.ifri.org/fr/briefings/la-diplomatie-un-outil-pour-aider-les-villes-gerer-les-risques-geopolitiques

• https://www.geopolitique/ma (Revue multidisciplinaire du Centre Marocain d’Analyse et d’Anticipation Géopolitique)

• Sahara marocain : l’appui américain renouvelé et ses implications régionales• Africanova.info https://www.policycenter.ma/publications/sahara-marocain-lappui-americain-renouvele-et-ses-implications-regionales

• Les États-Unis sont-ils de retour en Afrique ? https://www.revueconflits.com/les-etats-unis-sont-ils-de-retour-en-afrique/

- Maroc : la nouvelle doctrine diplomatique en Afrique de Mohammed VI produit ses effets par Pierre d’Herbès https://www.revueconflits.com/maroc-la-nouvelle-doctrine-diplomatique-en-afrique-de-mohammed-vi-produit-ses-effets/

[1] La gouvernance juste et transparente désigne un système de gestion où les actions et les décisions gouvernementales sont prises de manière ouverte, accessible, et équitable pour tous les citoyens. Cela implique une communication claire des politiques, des processus décisionnels accessibles, et des mécanismes de responsabilisation efficaces.

[1] Le Rapport sur le développement durable en Afrique 2024 (Africa Sustainable Development Report .ASDR) examine l’état de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063 en Afrique; et propose des recommandations politiques pour faciliter leur réalisation.

[2] Se référer pour plus de détails, aux 17 ODD, dans le site du PNUD.

[3] Le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) est un processus qui vise à aider les membres de forces et groupes armés à retourner à la vie civile. Il comprend trois phases principales : le désarmement, la démobilisation, et la réintégration.

[4] ” Le mur des Sables, également appelé « mur marocain », « mur de défense » ou « mur de sécurité » est une barrière de séparation, une longue ligne de défense composée de remblais de sable, de fossés antichars, de barbelés et de batteries d’artillerie.

[5] Le Nation Branding d’un pays (ou “Marque-Nation” en français) Il s’agit d’un livre intitulé « Nation Branding » de Keith DINNIE, professeur agrégé à Temple University – Japan Campus , qui aborde des idées multidisciplinaires, sur l’image de marque de la nation. Il est aussi expliqué dans le livre comment adapter la théorie de la marque à l’image de marque nationale. L’idée est d’avoir un concept qui applique les principes du marketing et de la gestion de marque (Branding) à un pays, en améliorant son image et sa réputation au niveau international.

[6] La diplomatie parallèle, ou Track II diplomacy, est une forme de diplomatie non gouvernementale exercée par des acteurs non étatiques tels que des chercheurs, les universitaires, les think- tanks, des ONG, les sociétés de lobbying ou des personnalités influentes, aussi des groupes de citoyens syndicales, pour faciliter le dialogue ou la résolution de tension entre antagonistes, qui échappent sur le terrain à la diplomatie officielle.

[7] articles internationaux mentionnant les événements de la sortie du Maroc et de la suspension du Zaïre de l’OUA en 1984 :Titre : MOROCCO QUITS O.A.U. OVER POLISARIO Source : The New York Times Date : 13 novembre 1984 https://www.nytimes.com/1984/11/13/world/morocco-quits-oau-over-polisario.html

[8]Cet article du journal français Le Monde offre une perspective régionale et confirme la suspension de la participation du Zaïre.

[9] RFI (Radio France Internationale) : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250519-le-projet-de-gazoduc-afrique-atlantique-entre-le-maroc-et-le-nigeria-avance-selon-rabat

[10] Initiative Royale de l’Atlantique

Cette initiative stratégique marocaine vise à offrir aux pays du Sahel un accès à l’océan Atlantique, favorisant ainsi le développement économique et l’intégration régionale.

[11] L’exercice multinational « African Lion » est le plus grand exercice militaire annuel du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (USAFRICOM). La 21ème édition, tenue en 2025, a impliqué des chiffres significatifs, démontrant son ampleur et sa portée internationale. https://www.dvidshub.net/news/498923/african-lion-2025-concludes-showcases-us-ability-project-power-with-allies-and-partners-across-africa

Zakaria HANAFI

Related posts

Catégories

- Economie (40)

- Editorial (22)

- Géopolitique (54)

- Histoire (23)

- interview (14)

- Non classé (4)

- Relations internationales (51)

- Strategie (43)

Rencontrer l'éditeur

HANAFI ZAKARIA Docteur en relations internationales, conférencier et expert en géopolitique et sécurité de défense.